AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)とは?

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)は、お酒を飲みすぎることで、脳のはたらきが変わっていき、自分でお酒をやめることが難しくなっていく進行性の疾患と言われています。

どうしてもお酒を飲みたいという強い欲求「渇望」、以前と同じ量で酔いが回りにくくなる「耐性の形成」、お酒を飲まないと寝つきが悪くなる、不安を感じる、手が震えるといった「離脱」などの症状が特徴の精神疾患です。これらの症状のために、身体的、精神的、社会的な障害や苦痛が生じることがあります。

アルコール依存症との違い

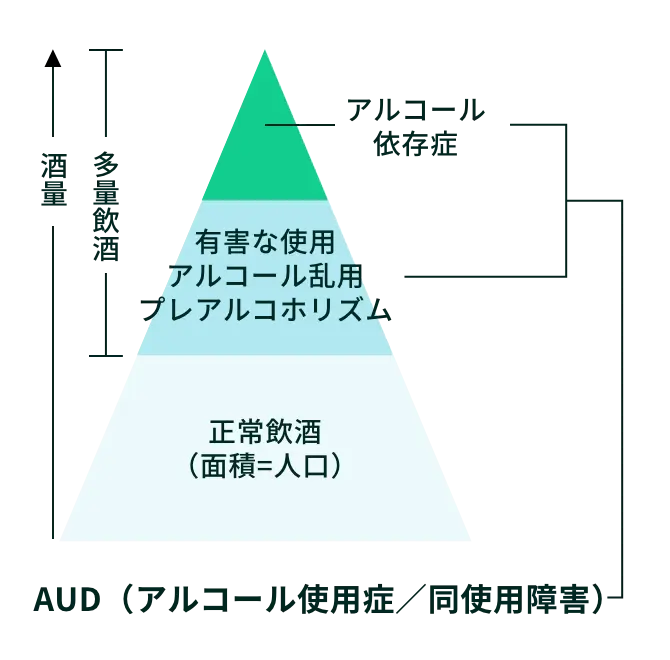

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)とアルコール依存症は密接に関わっています。AUDとは、「Alcohol use Disorder(アルコール使用症/アルコール使用障害)」の略称で、アルコール乱用やアルコール依存症といった幅広い症状を含んだ疾患名です。そのなかでも特に重症の方をアルコール依存症と定義しています。

厚生労働省HP 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~(2025年6月6日参照) より改変

上の図は、アルコール摂取量とアルコール関連症状の関係を示すピラミッド図です。ピラミッドの下層は「正常飲酒」。この段階では、アルコールによる健康上や社会生活上の問題はほとんどないとされています。ピラミッドの中間層から頂点までを「多量飲酒」としていて、そのうち中間層は 飲酒が原因で心身や社会生活に様々な問題が生じているにも関わらず飲酒を続けてしまう「アルコール乱用」、アルコール依存症とまでは診断されないものの、何らかのアルコール関連問題を抱えている「プレアルコホリズム」とし、ピラミッドの頂点は「アルコール依存症」となっています。中間層から頂点までの状態を包括してAUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)としています。

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の症状

下記のような症状がいくつか見られた場合、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の可能性があります。

具体的にどのような症状であるかを紹介します。

①精神的な症状

- 渇望

- どうしてもお酒を飲みたいという強い欲求を指します。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)が進行すると、他のことをしていてもお酒を飲みたいと感じることが増えていきます。

- 飲酒を自分の意志でコントロールできない

- 多くの人は、お酒を飲むか飲まないか、どれくらい飲むかを状況に合わせてコントロールしています。例えば、体調のことを考えて週に3日は休肝日を作ろう、飲むのは2杯までにしよう、というようにです。しかし、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)が進行すると、自分で決めたルールが守れなくなってしまいます。さらに進行すると、翌日大事な用事があるのに前夜に深酒をしたり、周囲から止められ、自分でもそうするべきではないとわかっていてもお酒を飲んでしまうようになります。

- 精神的な問題(うつ病、不安障害など)の悪化

- AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)とうつ病などの精神疾患は合併する危険性があり、症状の悪化を招く恐れがあります。お酒を飲むと、一時的に気分の落ち込みが改善し、辛い気持ちを忘れることができるかもしれません。しかし、酔いが覚めたときには一層の絶望感や気分の落ち込みを感じ、またお酒を飲むという負のループに陥ってしまいます。

②身体的な症状

- 耐性の形成

- 習慣的にお酒を飲み続けると耐性が形成され、以前は少量で酔えていたはずが、徐々に同じ量では満足できなくなり、飲む量が増えていきます。「お酒は鍛えれば飲めるようになる」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、それは耐性が形成され、アルコールが効きにくくなったということです。耐性が形成されると、早いペースで飲む、飲む頻度が高くなる、アルコール度数が上がるなど、さらにアルコール摂取量が多くなっていきます。耐性の形成は、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の進行過程において初期〜中期に起きることが多く、疾患を進行させる大きな要因のひとつになっています。

- 離脱症状の出現

- お酒を飲まないでいると起こる不快な症状を離脱症状といいます。「手が震える」など広く認識されている症状以外にも、寝つきが悪くなる、夜中に目が覚めてしまう、大量の寝汗をかく、頭痛、吐き気など症状は多岐にわたります。離脱症状はお酒を飲むと軽快するため、不快な離脱症状を抑えようと再びお酒を飲むという悪循環に陥ってしまいます。

- 健康診断で再検査、精密検査となる

- 健康診断にて、肝機能の数値悪化や血圧の上昇など何らかの指摘があった場合は、健康リスクが高まっているサインです。アルコール摂取量が多い方は、お酒を飲む習慣を見直さなければなりません。しかし、肝障害やがんなど、命にかかわる重大な健康被害につながる恐れがあると指摘を受けたものの、なおお酒を飲む量を減らすことができない方は、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の可能性があります。

③社会的な症状

- 職場、学校、家庭における役割の責任を果たせない

- 二日酔いで仕事に遅刻・欠勤する、昨晩のアルコールが身体に残ったまま出社しているなどの行動が現れたら、それは危険なサインです。仕事に影響が出始めているかもしれません。また家庭では、それが家事や子どもの養育に対する責任の放棄に繋がる恐れもあります。このことが配偶者との不和に繋がり、離婚に繋がるケースや、子どもの養育を放棄することによって児童虐待に至ることもあります。

- お酒を飲む以外の娯楽的活動を行えない

- 常にお酒を飲むことを考えているためアルコール中心の生活となり、その他の趣味や活動を楽しむことができなくなります。

- 対人関係が悪化する

- お酒にまつわる問題で、家族や友人と適切な関係を築くことができなくなります。また、そのことに気が付いていながらも、お酒を飲むことを止められなくなってしまいます。

アルコール使用障害スクリーニングテスト (AUDIT)

AUDIT(オーディット)1)は、WHOによって作成されたアルコール健康問題を検出するためのスクリーニングテストです。このテストによって、現在のお酒を飲む習慣の危険度を客観的に見つめることができます。テストは、お酒を飲む量や頻度、生活への影響など10項目からなり、各項目の合計点(0点〜40点)で判定します。8点〜14点が「減酒指導の対象」、15点以上が「AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)のうちアルコール依存症の疑い」とし、医療機関を受診することが推奨されています。

気になる方は以下のリンクよりチェックしてみましょう。

1)久里浜医療センター「AUDIT」を2025年6月2日に参照

診断基準

医療機関では、いくつかの基準に基づいて診断を行います。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の診断基準であるアメリカ精神医学会のDSM-52)では、過去12ヵ月間に以下の11項目のうち、2項目以上が1年以内に出現した場合、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)と診断されます。

【アルコール使用症の診断基準】2)

- アルコールを意図していたよりもしばしば大量に、または長期間にわたって使用する。

- アルコールの使用を減量または制限することに対する、持続的な欲求または努力の不成功がある。

- アルコールを得るために必要な活動、その使用、またはその作用から回復するのに多くの時間が費やされる。

- 渇望、つまりアルコール使用への強い欲求、または衝動。

- アルコールの反復的な使用の結果、職場、学校、または家庭における重要な役割の責任を果たすことができなくなる。

- アルコールの作用により、持続的、または反復的に社会的、対人的問題が起こり、悪化しているにもかかわらず、その使用を続ける。

- アルコールの使用のために、重要な社会的、職業的、または娯楽的活動を放棄、または縮小している。

- 身体的に危険な状況においてもアルコールの使用を反復する。

- 身体的または精神的問題が、持続的または反復的に起こり、悪化しているらしいと知っているにもかかわらず、アルコールの使用を続ける。

- 耐性。以下のいずれかによって定義されるもの:

(a)中毒または期待する効果に達するために、著しく増大した量のアルコールが必要。

(b)同じ量のアルコールの持続使用で効果が著しく減弱。 - 離脱。以下のいずれかによって明らかとなるもの:

(a)持続的なアルコール離脱症候群がある。

(b)離脱症状を軽減または回避するために、アルコールを摂取する。

2)日本精神神経学会、高橋三郎、大野裕、他、「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」、医学書院、2023

アルコール依存症の原因・治療について

ここでは、アルコール依存症の原因や治療法について解説します。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)はアルコール依存症など幅広い症状を含んだ疾患名ですので、治療の基本は同じです。

原因

お酒を飲むと脳内でドーパミンと呼ばれる神経伝達物質が放出されます。このドーパミンが快感や満足感をもたらしてくれるのですが、脳はその快感を覚えており、「またお酒を飲みたい」と感じるようになります。この仕組みを「脳内報酬系」といいます。脳内報酬系は、もともと生物に備わった生命維持に必要な機能であり、快感ややる気、習慣づけと深く関係しています。アルコールがこの脳内報酬系に過剰に作用することにより、依存症を発症してしまうのです。

治療目標

アルコール依存症の治療目標には、お酒を絶った生活習慣を維持する「断酒」が最良の方向性とされています。一方で、最近では軽症の方を対象として「量を減らす」ことや「問題のない飲み方をする」ことも含め、お酒との付き合い方を見直す「減酒」という治療目標も選択肢になりつつあります。ただし、軽症の方であっても「断酒」がより安全な方向性であるということは理解しておく必要があります。

断酒

断酒とは、お酒を絶った生活習慣を維持することです。お酒を飲むことに対する強い欲求(精神依存)がある場合は、飲み始めるとコントロールが効かず多量にアルコールを摂取してしまったり、一時的にやめられても再発する可能性が非常に高いため、断酒を選択する必要があります。具体的に以下のような方は断酒を選択すべきとされています3)。

- 入院による治療が必要な患者さん

- お酒を飲むことに伴って生じる問題が重篤で社会・家庭生活が困難な患者さん

- 臓器障害が重篤でお酒を飲むことにより生命に危機があるような患者さん

- 現在、緊急の治療を要するアルコール離脱症状(幻覚、けいれん、振戦せん妄など)のある患者さん

- 断酒を希望する患者さん

3)飲酒量低減治療マニュアル ポケット版【第1版】2019年11月を2025年6月3日に参照

減酒

減酒とは、現在飲んでいるお酒の量や頻度を減らすことです。お酒の飲み方やお酒に関することでお悩みがあれば、重症化する前になるべく早い段階で治療を開始することが重要です。そのため、患者さんの状態に応じてお酒の量を減らす減酒(飲酒量低減)という治療が取り入れられています。断酒が必要な方も、断酒への抵抗が強い場合には、治療のハードルを下げるため、まずは減酒を治療目標に取り組むことも選択肢のひとつとされています。減酒を選択できるかどうかは、患者さんの状態によりますので、医師と相談しながら治療方針を決めていく必要があります。

治療内容

アルコール依存症の治療の中心は、心理社会的治療です。薬物治療は補助的な役割を担います。

心理社会的治療

心理社会的治療とは、患者さんの思考、感情、行動などのパターンに注目して支援する方法です。アルコールに対する患者さんの考えや感情について整理し、お酒を飲む習慣を改善するための動機付けや支援を行い、問題解決に導きます。

心理社会的治療にはさまざまなアプローチがありますが、疾病教育、目標設定、セルフモニタリングの支援やフィードバックなどがあります。より専門的なものには認知行動療法や動機付け面接法などがあります。

心理社会的治療を補助するアプリもあります。

薬物治療

アルコール依存症に対する薬物療法は、再発予防のためのものと、離脱症状を治療するためのものがあります。

再発予防のための薬物治療

- 治療目標が断酒の場合

- お酒を飲みたいという欲求を抑えるお薬などを用います。原則的に6か月以内の服用ですが、延長する場合もあります。

また、お酒を飲んだ際に気分が悪くなる原因となるアセトアルデヒドの分解を妨げる抗酒剤が使用されることもあります。抗酒剤を服用した後にお酒を飲むと、頭痛、吐き気、顔面紅潮などの不快な症状が出現し、心理的に断酒を継続しやすくなる効果が期待できます。 これらのお薬に関しては、体の中でどう効くのか、そのしくみや副作用を十分に理解し、心理社会的治療と併用することが重要です。 - 治療目標が減酒の場合

- お酒を飲む前に服用することで、お酒を飲みたいという欲求を抑え、多量飲酒を防ぐ効果のある飲酒量低減薬などを用います。ただし、お薬を飲んだだけで減酒が成功するわけではなく、心理社会的治療と併用することが重要です。日々のお酒を飲んだ量を記録し、医師と一緒に確認しながら治療を続けていきます。

離脱症状のための薬物治療

離脱症状の治療にはベンゾジアゼピン系薬物を用います。医師が離脱症状の程度とお薬の効果を繰り返し観察しながら、適切な使用量を見極めます。症状の改善とともにお薬の量を減らし、医師の指示のもと適切な使用に努める必要があります。

参考:樋口進、 他(編), 「新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン」、 新興医学出版社, 2018.

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)は、正しい知識をもつことが大切です。お酒との付き合い方に不安のある方は、早めに医療機関や行政機関に相談しましょう。

監修者プロフィール

湯本 洋介先生(独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター精神科)

精神保健指定医、精神科専門医・指導医。2006年福井大学医学部医学科卒業。東京都立松沢病院にて精神科専門研修を修了。松沢病院に勤務時より、依存症医療に携わる。2014年より、独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターでアルコール依存症を中心に診療に従事。2017年に開設された減酒外来も担当している。