※ この画像は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます

機会飲酒と習慣飲酒

会社の歓送迎会やお祝い事など、機会があるときだけお酒を飲むことを機会飲酒といいます。一方で、「週に3日以上、1回あたり1合以上」お酒を飲むことを習慣飲酒といいます。多くの人は、飲み始めた数年間は機会飲酒をしていて、ある時期から次第に習慣飲酒に入っていきます。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)は、習慣飲酒をしている人の中から発症します。

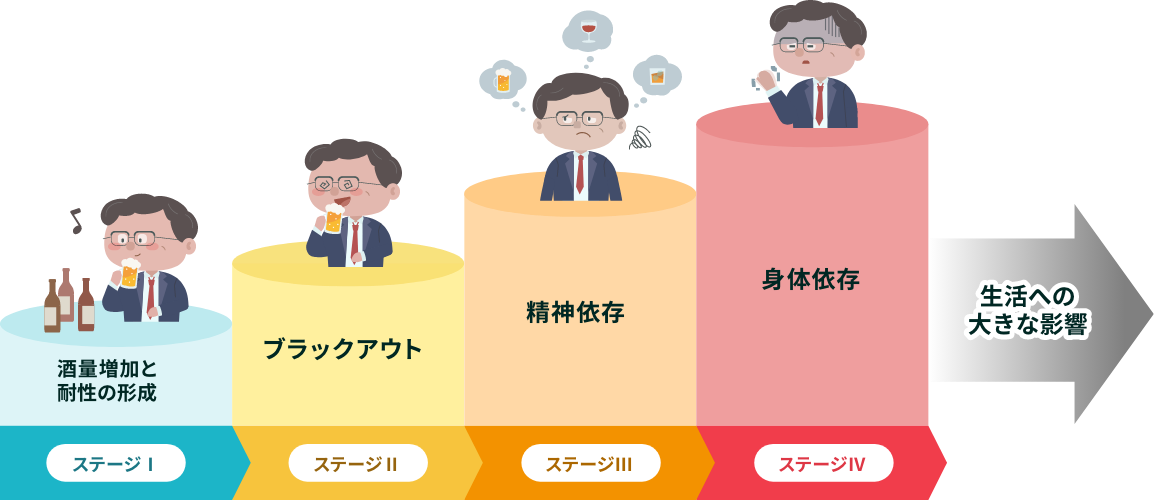

進行ステージⅠ:酒量増加と耐性の形成

習慣的にお酒を飲むことにより、以前と同じ量では酔えず(耐性の形成)、お酒の量が増えていきます。「お酒に強くなった」と感じる人もいるでしょう。それにより、早いペースで飲む、飲む頻度が高くなる、アルコール度数が上がるなど、さらにお酒の量が増えていきます。

進行ステージⅡ:ブラックアウト

お酒を飲んでいる時に一時的に記憶を失うことをブラックアウトといいます。長期記憶を作る役割がある脳の海馬と呼ばれる部分が、お酒を飲むことにより麻痺するために起こります。酔っぱらっているときの会話や行動を覚えていないため、お酒による失敗も記憶にありません。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の初期症状である可能性があり、頻繁に起こる場合は注意が必要です。ブラックアウトを起こさずにステージⅢに進む方もいます。

進行ステージⅢ:精神依存

お酒を飲みたいという強い欲求が沸き起こり、お酒を飲む場所や時間、量をコントロールすることが難しくなります。やらなくてはいけないことを差し置いても、お酒を飲むことを優先させるようになります。お酒を飲みたいという気持ちから離れられない状態を精神依存といいます。この頃には、本人ははっきりと自覚していないことが多いのですが、正常の範囲を逸脱していると感じ、お酒を飲むことに罪悪感を覚えるようになります。その結果、隠れてお酒を飲んだり、お酒に関する話題を避けたり、お酒の量が増えていることを否定したりします。

進行ステージⅣ:身体依存

お酒を飲むことをやめると、頭痛、吐き気、手の震えなどの離脱症状が現れます。「手が震える」などの症状はよく知られていますが、離脱症状には様々な症状があり、「飲まないと寝付けない」「夜中に目がさめる」「心拍数があがる」なども含まれます。身体がアルコールに依存している状態です。離脱症状はお酒を飲むと軽快するため、不快な離脱症状を抑えようと再びお酒を飲むという悪循環に陥っていきます。

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)はステージが進むほど、健康な社会生活を送ることが困難になります。進行すると、1日中お酒を飲み酔っぱらっている状態になり、家庭や仕事を失ってしまうこともあります。食事を摂ることよりもお酒を飲むことを優先し、健康問題も悪化していきます。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)はご本人にとってもご家族にとっても、生活、人生に大きな影響を与える疾患です。適切なタイミングで支援や治療を受けることが重要です。

参考:JELLINEK EM. Phases of alcohol addiction. Q J Stud Alcohol. 1952 Dec;13(4):673-84

監修者プロフィール

湯本 洋介先生(独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター精神科)

精神保健指定医、精神科専門医・指導医。2006年福井大学医学部医学科卒業。東京都立松沢病院にて精神科専門研修を修了。松沢病院に勤務時より、依存症医療に携わる。2014年より、独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターでアルコール依存症を中心に診療に従事。2017年に開設された減酒外来も担当している。