アルコールは合併症を引き起こす?

習慣的な多量飲酒はさまざまな健康リスクを伴います。

短期的には、判断力の低下や反応速度の遅れ、記憶障害などが挙げられ、これらは交通事故や暴力事件、転倒事故の原因となることがあります。たとえば、飲酒運転による事故や、衝動的な行動を抑制する力の低下によって口論が暴力事件に発展するケース、足元がおぼつかなくなり転んで怪我をする、などの事例です。

また、短時間に大量のお酒を飲むと、血液中のアルコール濃度の急激な高まりにより急性アルコール中毒を引き起こし、命にかかわることもあります。

さらに、長期にわたる飲酒は身体に深刻な影響を及ぼし、アルコール性肝障害、心血管疾患、がんなど、多岐にわたる健康問題の原因となります。世界保健機関(WHO)は、200種類以上の障害(疾患だけではなく傷害、感染症なども含む)と関連していると報告しています1)。

1)Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. Geneva: World Health Organization; 2024.

身体的合併症

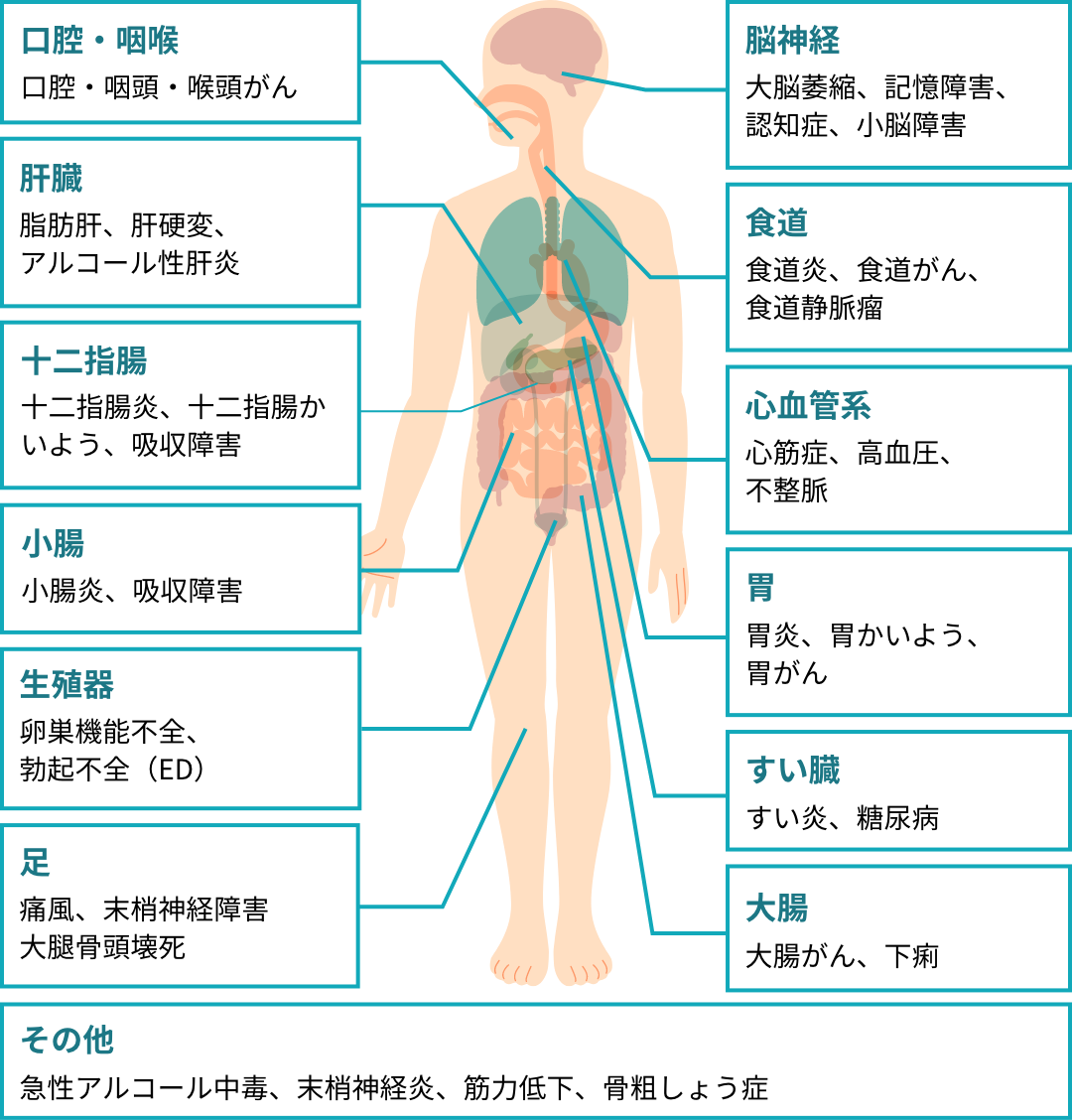

アルコールによる身体的合併症とは、長期にわたる飲酒や過度な飲酒が原因で、身体の様々な臓器や機能に引き起こされる病気や障害のことです。

肝臓

習慣的な多量飲酒によっておこる身体への影響で、もっとも多いのは肝臓に関する症状です。肝臓にはお酒に含まれるアルコールを分解する役割があり、お酒を大量に飲むことは肝臓に負担をかけます。

肝臓で最初に起こる変化は、中性脂肪がたまる「脂肪肝」です。この段階で断酒や減酒を行えば、多くの場合、症状は改善し正常に戻ることが期待されます。

しかし、お酒の飲み方を改善せずそのままの状態を続けていると、肝臓に炎症が起こる「アルコール性肝炎」や、肝臓が線維化する「肝線維症」といった症状に進行する恐れがあります。さらに悪化すると、末期の肝障害である「肝硬変」や、放置すると「肝がん」へと移行する可能性が高くなります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、病気の初期段階では自覚症状が現れにくいことが特徴です。そのため、倦怠感、発熱、腹痛、黄疸などの症状に気づいたときには、既にかなり進行しているケースが多いのです。

心血管

アルコールは、不整脈、心不全、高血圧など心臓や血管に関わるさまざまな病気を引き起こします。特に飲酒と高血圧の関連はよく知られており、お酒を飲む量が増えるほど血圧も高くなります。

そのため、お酒を飲む量を減らすと、2週間ほどで血圧が下がることも報告されています2)。「高血圧治療ガイドライン2019」ではアルコール摂取量を、男性ではアルコール約20g※(20-30ml)/日、女性では約10g(10ml-20ml)/日以下にすべきと明記されています。

また、お酒の飲みすぎでよく見られる不整脈に「心房細動」があります。心臓は本来1分間に60〜100回と規則正しく収縮していますが、心房細動になると心臓の心房と呼ばれる部分が小刻みに震えるようになります。そのため、心房内で血栓(血のかたまり)ができやすくなり、さらにその血栓が血液の流れに乗って脳の血管をふさいでしまうことで、「脳梗塞」を引き起こす危険があります。

さらに、アルコールが原因で発症する慢性の心臓の病気として、「アルコール性心筋症」があります。これは、心臓のポンプ機能が低下してしまう病気で重症化すると心臓死に至る可能性もあります。この病気には、減酒ではなく、断酒が薦められるべきです。

※日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウイスキーダブル1杯、ワイン2杯に相当

2)Ueshima, H. et al.Effect of Reduced Alcohol Consumption on Blood Pressure in Untreated Hypertensive Men. Hypertension, 1993; 21(2): 248-252

脳神経

長期間にわたる大量の飲酒が、神経に与える慢性的な影響として知られているのが、「ウェルニッケ脳症」です。肝臓でアルコールを代謝する際にビタミンB1を多量に消費することや、アルコールでお腹が満たされて食事の量が減ってしまうこと、さらには離脱症状による食欲不振などが原因でビタミンB1が不足することで起こります。特徴的な症状には、ぼんやりしていて会話がかみ合わない、目が動きにくい、まっすぐ歩けず転びやすいなどがあります。適切な治療によって改善する可能性がありますが、進行すると認知機能低下などの後遺症が残ることもあります。

また、大量の飲酒ではなくとも、脳への影響があることが示唆されています。ある研究では、1日平均純アルコール摂取量が14g以下(350mlの缶ビール1本程度)の人であっても、飲酒しない人に比べて脳の小動脈硬化が起きる可能性が高いことが示されました。また、この小動脈硬化が認知機能低下と関連することも明らかにされています3)。(海外データ)

3)Justo A.F.O, et al.: Association Between Alcohol Consumption, Cognitive Abilities, and Neuropathologic Changes: A Population-Based Autopsy Study,Neurology,2025;104(9):e213555.

消化器

飲酒は急性すい炎や慢性すい炎の発症を引き起こす可能性があります。 急性すい炎は、すい臓に炎症が起こる病気で、局所もしくは全身性の炎症反応を起こします。10〜20%は重症化し、集中治療を必要とすることも少なくありません。全国疫学調査によると、急性すい炎の原因の中で最も多いのがアルコールによるもので、特に男性ではアルコール性急性すい炎が約半分を占めています。女性においても、近年アルコール性の割合が増えてきていることが明らかになっています4)。

慢性すい炎は、腹痛を繰り返しながら進行していきます。消化吸収機能の低下や、糖尿病の発症にも関連しており、すいがんのリスクが高まることも知られています。1日当たりの飲酒量と慢性すい炎の発症リスクを評価した研究によると、1日当たりの純アルコール摂取量が60g以上でリスクが急上昇する結果が示されました5)。

4)Masamune A et al; Japan Pancreas Society. Clinical practice of acute pancreatitis in Japan: An analysis of nationwide epidemiological survey in 2016. Pancreatology. 2020 Jun;20(4):629-636. doi: 10.1016/j.pan.2020.04.013. Epub 2020 May 1. PMID: 32409278.

5)粂潔、正宗淳、アルコールと膵臓疾患、医学のあゆみ Vol.274 No.1 2020.7.4 p67-70

がん

お酒の飲みすぎが少なくとも7種類のがんの発症に直接関係していることが確認されています。喫煙や肥満に次ぐ「予防可能ながんの原因」であるにも関わらず、アルコールががんの発生に深く関わっていることはあまり知られていません。

2022年度「飲酒実態やアルコール依存に関する意識調査」6)によると、飲酒とがんの関連性を知っていた人の割合は、食道がんで23.1%、大腸がんで14.0%、乳がんにおいては5%未満にとどまっています。また、米国では、2025年1月から、アルコール飲料にがんのリスクに関する警告表示を義務付ける勧告が出ています。

日本人を対象とした調査でも、飲酒量が増えるに従って、食道扁平上皮がん、大腸がん、肝がんの発症リスクが高まることが明らかになっています7)。さらに、女性に多い乳がんも、飲酒量の増加に伴いリスクが上昇することが分かっています8)。(海外データ)

お酒を飲む習慣がある女性の割合は年々増えており、アルコールの健康への影響が懸念されます。

アルコールががんの発症に関与する原因の一つとして知られているのが、アルコールを分解する過程で生じる「アセトアルデヒド」という物質です。この物質は、発がん性があることが確認されています。

アセトアルデヒドを分解する能力には個人差があり、日本人の約40%はその分解能力が低く、4〜5%の人は全く分解できないことが分かっています9)。これは諸外国と比べて高い割合です。

アセトアルデヒドは血管を拡げる作用があり、この作用のためにお酒を飲むと顔が赤くなります。よって、飲む量が少なくても顔が赤くなる人は、アセトアルデヒドをうまく分解できない体質である可能性が高いといえます。

このタイプの人は特に、飲酒によってがんを発症するリスクが高いことが分かっており、お酒の量にはよりいっそう注意が必要です。

6)松下幸生、 遠山朋海、 古賀佳樹、 新田千枝、 柴崎萌未、 伊東寛哲、 木村充; 令和4年度 依存症に関する調査研究事業「飲酒実態やアルコール依存に関する意識調査」、 2024年.

7)津金昌一郎 アルコール飲酒とがん:エビデンスの現状 医学のあゆみVol.274No.1 2020.7.4 77-82

8)Bagnardi V, Rota M, Botteri E, Tramacere I, Islami F, Fedirko V, Scotti L, Jenab M, Turati F, Pasquali E, Pelucchi C, Galeone C, Bellocco R, Negri E, Corrao G, Boffetta P, La Vecchia C. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis. Br J Cancer. 2015 Feb 3;112(3):580-93.

9)佐藤成美,酒と人類,Newton別冊,2025,116-117

監修者プロフィール

湯本 洋介先生(独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター精神科)

精神保健指定医、精神科専門医・指導医。2006年福井大学医学部医学科卒業。東京都立松沢病院にて精神科専門研修を修了。松沢病院に勤務時より、依存症医療に携わる。2014年より、独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターでアルコール依存症を中心に診療に従事。2017年に開設された減酒外来も担当している。