アルコールの影響を受けやすい方

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)は、お酒を飲む習慣がある人ならばどんな方でも発症する可能性があります。その中でも、以下の方はアルコールの影響を受けやすいため、より注意が必要です。

遺伝による体質を持つ方

お酒に強いか弱いかの体質は、主に体内の2つの酵素の働きで決まることがわかっています。

1つ目は、アルコールをアセトアルデヒドに分解する「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」です。この酵素の働きが弱いと、アルコールがなかなか分解されず、「酔った状態が長く続く」ことになります。

2つ目は、アセトアルデヒドを酢酸に分解する「2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」です。アセトアルデヒドは頭痛や吐き気の原因となるだけではなく、発がん性があることも知られています。この酵素の働きが弱いとアセトアルデヒドがなかなか分解されず、「気持ち悪い時間が長く」なります。

これら2つの酵素の働きは、血液型と同じように、両親からそれぞれ1つずつ受け継がれる遺伝子によって強弱が決まります。AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)を発症するリスクが最も高いのは、「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」の働きが弱く、「2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」の働きが強いタイプの方であることがわかっています。つまり、お酒をたくさん飲んでも気持ち悪くなりにくい一方で、アルコールの分解が遅いため翌日にお酒の匂いが残っている方ほど要注意です。

身体的性が女性の方

身体的性が女性の方は、男性と比較して体が小さいことが多く、アルコールの分解速度にも違いがあります。また、体脂肪が多く水分量が少ないことなどから、少ない量でもアルコールの悪影響を受けやすいとされています。

AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)を発症する割合は男性よりも低いものの、発症する年齢は女性の方が若い傾向にあります。さらに、辛い気持ちやストレスを紛らわせるなど、気分を変えるための飲酒が増え、依存症を発症するケースも多いと言われています。

未成年者、若年者

未成年者は、アルコールを分解する能力が成人よりも未発達なため、さまざまな臓器の障害が起きるリスクが高くなります。さらに、脳機能の発達にも悪影響を及ぼすことが分かっています。

急性アルコール中毒による救急搬送は、特に若年者(20代)で多くみられます。また、その他飲酒に関連する交通事故や自殺のリスクも高くなる傾向があります。

さらに、お酒を飲み始める年齢が早ければ早いほど、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)を発症するリスクが高くなることが明らかになっています。

高齢者

一般的に若い時よりも体の水分量が減ることから、血中のアルコール濃度が高くなりやすく、アルコールを分解する能力も低下しています。そのため少量のお酒でもひどく酔ってしまい、転倒などの事故に繋がりやすくなります。

日本における飲酒者の現状

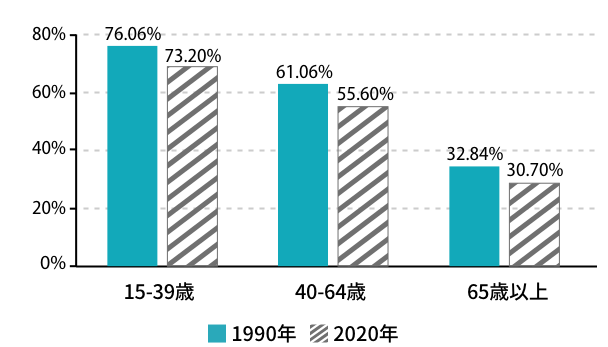

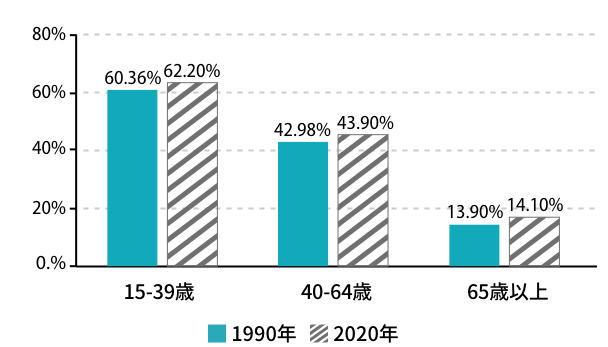

2022年に発表された、アルコール摂取が健康に与える影響についての世界的な調査報告1)では、地域や年齢、性別、年代ごとにデータが分析されました。この調査によると、日本では「有害な飲酒をしている人」の割合が、過去30年間で身体的性の男性は全世代で減少した一方、女性では増加していることが分かりました。「有害な飲酒をしている人」とは、お酒を飲まない人と比べて、健康や社会生活に悪影響を及ぼす可能性のある量のお酒を飲んでいる方のことです。この調査では、性別、年齢、地域別に悪影響を及ぼす可能性のある量を推計しています。

この結果から、日本ではアルコールの影響を受けやすい女性において、有害な飲酒をしている人の割合が上昇していることが分かり、その影響が懸念されます。

男性における有害な飲酒をしている人の割合の変化(国内)

1)より作図

女性における有害な飲酒をしている人の割合の変化(国内)

1)より作図

1):GBD 2020 Alcohol Collaborators. Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020. Lancet. 2022 Jul 16;400(10347):185-235. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00847-9. Erratum in: Lancet. 2022 Jul 30;400(10349):358. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01389-7. PMID: 35843246; PMCID: PMC9289789.

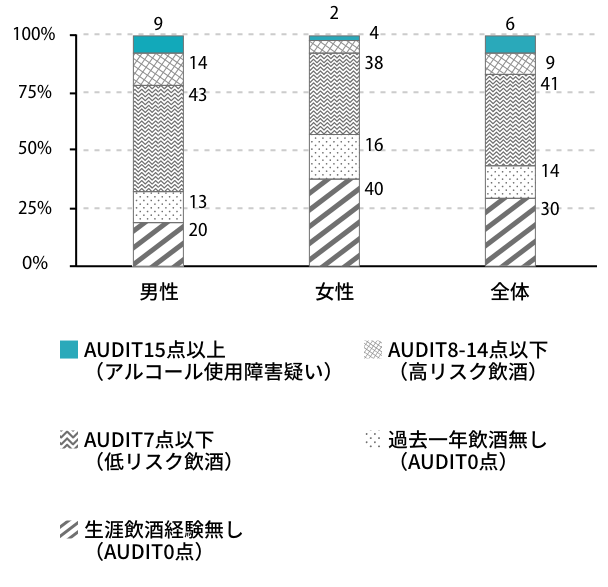

2022年度に20歳から75歳の男女約4万人を対象として、飲酒実態やアルコール依存についての調査がおこなわれました2)。その結果、アルコール使用障害が疑われる方(=AUDIT15点以上)の割合は、年齢調整後※全体の約6%を占めることがわかりました。

男女別でみると、男性では約9%、女性では約2%の方にアルコール使用障害の疑いがあるとされています。

※ 回答者の年齢分布を日本の人口分布に合わせて調整し、病気の割合を算出する方法

全体、性別でのAUDITの得点分布

2)より作図

2):令和4年度 依存症に関する調査研究事業「飲酒実態やアルコール依存に関する意識調査」報告書を2025年6月2日に参照

この調査報告書によると、男性では約11人に1人(約9%)、女性では約50人に1人(約2%)が、AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)に該当するという結果が示されています。このことからわかるのは、AUDが特別な方だけに起こる病気ではなく、誰にでも起こりうる可能性があるという点です。

お酒の飲み方が気になる方は、アルコール使用障害スクリーニングテスト(AUDIT)を使ってご自身の飲酒傾向を確認してみましょう。

監修者プロフィール

湯本 洋介先生(独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター精神科)

精神保健指定医、精神科専門医・指導医。2006年福井大学医学部医学科卒業。東京都立松沢病院にて精神科専門研修を修了。松沢病院に勤務時より、依存症医療に携わる。2014年より、独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターでアルコール依存症を中心に診療に従事。2017年に開設された減酒外来も担当している。