監修:独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 精神科医長

湯本洋介先生

アルコール依存症の解説

アルコール使用症/アルコール使用障害は、アルコール依存症やアルコール乱用を含む広範な概念です。ここではアルコール依存症やアルコール使用症/アルコール使用障害の診断基準、治療目標について解説します。

アルコール依存症とは

アルコール依存症とは、アルコールに対する精神的・身体的な依存が形成され、飲酒のコントロールが困難となる状態を指します。日本の保険算定においては、国際疾病分類第10版(ICD-10)の病名が用いられます。ICD-10では、以下6項目のうち3項目以上が同時に1か月以上続いたか、または繰り返し出現した場合にアルコール依存症と診断します。

ICD-10 物質の依存症候群の診断基準

| 項目 | 内容 | 診断項目 |

|---|---|---|

| 1. | 制御障害 | 物質摂取の強い欲求や強迫感 |

| 2. | 制御障害 | 物質摂取行動(開始、終了、量の調節)を制御することが困難 |

| 3. | 離脱 | 中止や減量による離脱症状の出現 症状の回避、軽減のために再使用する |

| 4. | 耐性 | 当初得られた効果を得るために、使用量が増加する |

| 5. | 社会障害 | 物質使用のために、本来の生活を犠牲にする 摂取に関係した行為や、物質の影響からの回復に費やす時間が増加する |

| 6. | 危険な使用 | 心身に問題が生じているにもかかわらず、使用を続ける |

※この表は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます

出典:世界保健機関著,融 道男・中根 允文・小見山 実(監訳):ICD-10精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン,pp87,医学書院,1993より作成

なお、アメリカ精神医学会の「精神障害の診断と統計基準マニュアル第5版 テキスト改訂版 (DSM-5-TR)」に既定された診断名であるアルコール使用症/アルコール使用障害(Alcohol Use Disorder [AUD])は、アルコール依存症とアルコール乱用を包含しています。早期発見、早期介入の対象となる軽症例も含まれており、アルコール使用症/アルコール使用障害の概念が定着することで、早期介入が促進される可能性があります。また、「依存症」という言葉に伴う偏見が軽減されることで、より多くの人々が支援を求めやすくなると考えられています。DSM-5-TRでは、以下11項目のうち2項目以上が1年以内に出現した場合にアルコール使用症/アルコール使用障害と診断します。

DSM-5-TR 物質使用障害の診断基準

| 項目 | 内容 | 診断項目 |

|---|---|---|

| 1. | 制御障害 | 最初に考えていたよりも、使用量が増えたり、長期間使用するようになる |

| 2. | 制御障害 | やめようとしたり、制限しようとする努力や、その失敗がある |

| 3. | 制御障害 | 物質の入手、摂取行動、その影響からの回復に多くの時間が費やされる |

| 4. | 制御障害 | 物質への渇望や強い欲求がある |

| 5. | 社会障害 | 物質使用の結果、社会的役割(仕事、学校、家庭)を果たせなくなる |

| 6. | 社会障害 | 社会、対人関係の問題が生じたり、悪化しているにもかかわらず、使用を続ける |

| 7. | 社会障害 | 物質使用のために、重要な社会的活動や娯楽活動を放棄、縮小する |

| 8. | 危険な使用 | 身体的に危険な状況下で使用を続ける |

| 9. | 危険な使用 | 心身に問題が生じたり悪化することを知っていながら、使用を続ける |

| 10. | 耐性 | 以前と同じ使用量では効果が減弱する、または、同じ効果を得るために使用量が増加する |

| 11. | 離脱 | 中止や減量による離脱症状の出現、または、その回避のために再使用する |

※この表は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます

出典:日本精神神経学会(日本語版用語監修),髙橋三郎・大野 裕(監訳):DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. pp525 -647 ,医学書院, 2023,診断基準Aより作成

減酒、断酒に関する基礎知識

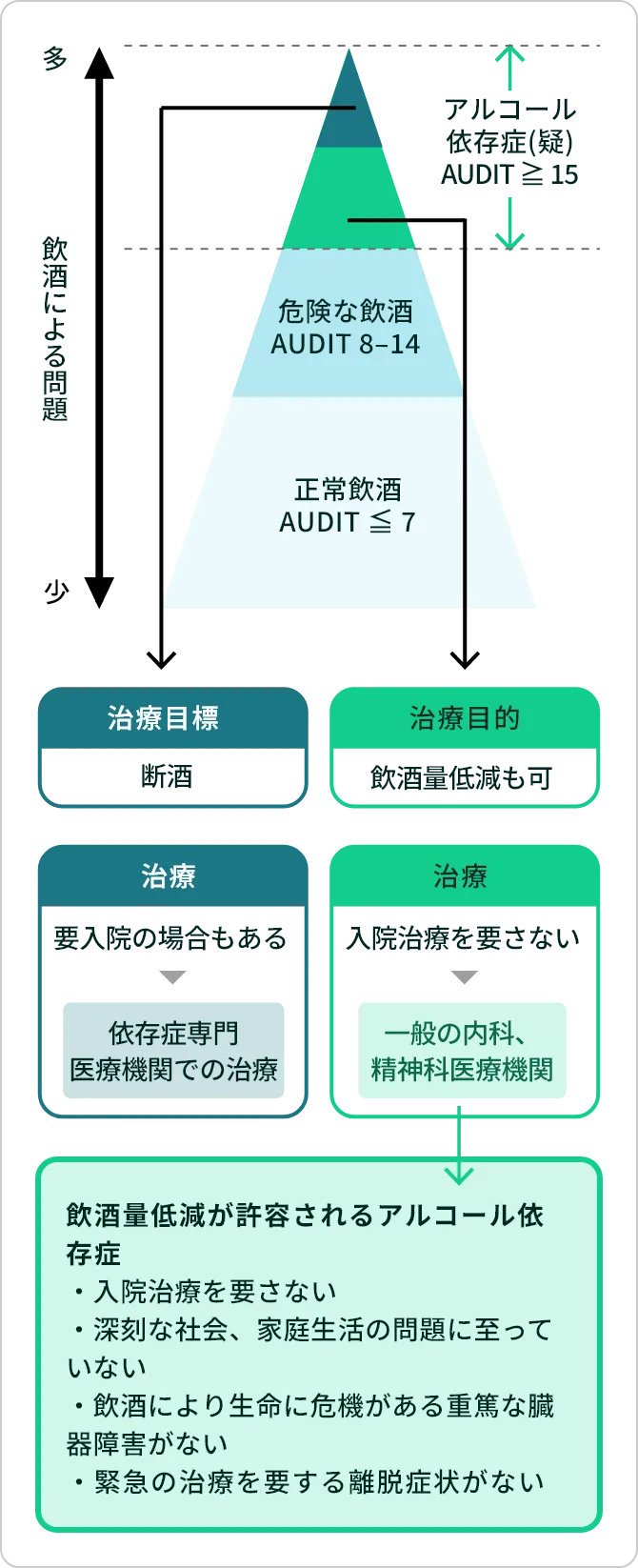

アルコール依存症の最も安定かつ安全な治療目標は継続的な断酒です。しかしながら、断酒を強く推奨することで、治療を開始すること自体を敬遠してしまう方も存在します。そこで、アルコール依存症への早期介入を推し進めるために、軽症の患者さんの治療目標として、また断酒するべき状況だが断酒に抵抗のある患者さんの中間目標として減酒を設定する動きが国内外で始まりました。WHOによって開発された問題飲酒者のスクリーニングテストであるAUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)が15以上の患者さんはアルコール依存症が疑われます。そのうち断酒が治療目標とならない患者さんは、飲酒量低減(減酒)が許容され、減酒治療補助アプリの対象(図1)となります。

出典:飲酒量低減治療マニュアル ポケット版【第1版】「2019年11月」(2025年7月閲覧)、

「アルコール関連問題の分類」(厚生労働省健康づくりサポートネット)(2025年7月閲覧)を参考に作成

減酒を目標として設定した場合、以下のいずれかの基準を3か月間維持した場合を目標達成の目安とします。1)

- 飲酒量が、男性では平均純アルコール量40g※/日以下、女性では20g※/日以下

- 飲酒量が低下し、飲酒に関係した健康問題、社会問題に顕著な改善が認められる

※純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)

2025年7月作成

参考

- 飲酒量低減治療マニュアル ポケット版【第1版】「2019年11月」(2025年7月閲覧)